MAGGIE'S FARM

sito italiano di BOB DYLAN

LA PAGINA DI ALESSIO BRUNIALTI

Articolo per “Libero”, Bergamo - concerto del 16/6/2008

Ancora tutti in fila per ascoltare il Cornacchione, a quarant’anni dal Sessantotto, trenta dalla conversione al Cattolicesimo, venti dalla rinascita artistica, dieci dalla candidatura al Premio Nobel mentre, è storia recente, ha vinto un Pulitzer per “il suo profondo impatto sulla musica popolare e la cultura americana, grazie a composizioni liriche di straordinaria forza poetica”. Ah, sì, perché il Cornacchione in questione non è quel comico che imperversa in tv ma il catarroso, irascibile, carissimo Bob Dylan (e gli aggettivi non sono messi a caso, più passa il tempo più canta che sembra il Popeye dei cartoni animati), di ritorno in Italia con nuove tappe di quello che non va più chiamato “never ending tour” anche se, in pratica, non si ferma da almeno quattro lustri. Purtroppo la sua voce, già non esattamente graziosa, è definitivamente gracchiante, più simile a Tom Waits con la rinite allergica che all’idolo di gioventù Woody Guthrie. Anzi, chi volesse spaventarsi può andarsi a riprendere “Nashville skyline”, dove cantava con una voce melodiosa ai limiti dello stucchevole in un improvviso innamoramento per il country ruspante, e fare il confronto non tanto con l’ultima opera in studio, “Modern times”, ancora di eccellente livello, ma con le registrazioni e i filmati dei suoi concerti più recenti. L’età non è più verdissima, del resto: il 24 maggio scorso ha compiuto 67 primavere e Dylan ha anche l’aria di chi ha trascorso degli inverni orribili. Fatto sta che guadagna il palco, suonicchia le tastiere (pare che il medico gli abbia ordinato di lasciar perdere la chitarra, con sommo gaudio dei suoi musicisti stanchi di dover rispondere come un sol uomo ai suoi improvvisi cambi d’accordo) e tossicchia le parole dei suoi successi nel povero microfono. Ma non si ferma: sono tre le date italiane a questo giro, a Trento, Bergamo e Châtillon. Fortunatamente per lui e per il suo pubblico, è affiancato da musicisti eccellenti e affiatati: Danny Freeman alla chitarra solista, Stu Kimball alla ritmica, Tony Garnier al basso, George Recile alla batteria e un jolly come Donnie Herron che alterna violino, viola, banjo, mandolino e varie chitarre. Tutti al servizio del mito che è poi questo anziano signore col cappello, con la faccia che casca di qua e di là che ci fa ascoltare, ancora una volta, brani celeberrimi e altri dimenticati, tralasciando volentieri i grandi successi. La settimana scorsa a Salisburgo ha spolverato “It ain’t me baby”, “It’s alright, ma” e “Positively fourth street”, pezzi storici ma certo non noti a chi vorrebbe “Like a rolling stone” e “Knockin’ on heaven’s door”: quelli sono rimasti a bocca asciutta ma, in compenso, è spuntata fuori perfino “Blowin’ in the wind”. Ma come sempre il Cornacchione decide lì per lì che fare e cosa cantare.

![]()

Recensione ampia Traveling Wilburys

collection per Libero

È in classifica il ritorno dei morti

viventi. O, meglio, il ritorno dei morti e dei viventi ma non troppo. Ha

destato scalpore l’ingresso della raccolta dedicata alla breve vita dei

Traveling Wilburys direttamente in testa alle classifiche anglosassoni con

più di centomila copie vendute in un week-end (e si tratta anche di un box

relativamente costoso, due cd, un dvd, c’è anche la versione limitata deluxe

per chi si volesse rovinare). Ma perché tutto questo scalpore per Nelson,

Otis, Lucky, Lefty e Charlie T. Wilbury? Chi è ‘sta gente. Un passo

indietro. Nel 1987 George Harrison, ex Beatle, da tempo a riposo anche come

artista in proprio, decide di tornare a fare musica, si allea a un suo fan

dei tempi belli quale era Jeff Lynne della Electric Light Orchestra e sforna

“Cloud Nine”, considerato il ritorno alla grande di una vecchia star

(attenzione: parliamo di cinque lustri fa). Per realizzare il retro di un

singolo i due si ritrovano nello studio di registrazione privato dell’amico

Bob Dylan, considerato un ex grande, in quel periodo, a causa di un paio di

dischi davvero tremendi (“Knocked out loaded” e “Down in the groove”),

chiamando anche Tom Petty che era in tour con l’autore di “Blowin’ in the

wind”, ricevendo visita da Roy Orbison, quello di “Oh, pretty woman”, per

intendersi, più anziano di diversi anni del più vecchio dei presenti.

“Handle with care” si intitola il brano collettivo scaturito da quella

simpatica bicchierata. Un risultato troppo eclatante per relegarlo all’oblio

di un “lato B” (siamo ancora nell’epoca dei 45 giri). Rapido giro di

contatti fra manager e discografici e nascono i Traveling Wilburys, (mal)

celati sotto gli pseudonimi citati sopra, autori di un disco intitolato,

semplicemente, “Volume 1” che rilancia, di botto, le carriere di tutti e

cinque. Poi una tragedia inattesa: Orbison, prima ancora di togliersi la

soddisfazione personale di tornare in classifica con “You got it”, viene

colpito da un infarto e lascia questa valle di lacrime. Gli altri quattro

decidono di continuare il gioco, senza troppa convinzione, e si impegnano in

un “Vol. 3” (il secondo capitolo non c’è mai stato) assai meno riuscito.

Fine. Tutti ritornano alle rispettive carriere. Intanto i continui giochi di

potere delle major fanno sì che i contratti firmati per portare a termine

quei dischi non rappresentino più nulla e i nastri giacciono negli archivi

mentre i cd se ne vanno allegramente fuori catalogo. Nel corso di questi 18

anni (tanti ne sono passati) succede di tutto un po’: Petty e Lynne stanno

bene ma il primo fatica a mettere buoni colpi e il secondo scompare,

praticamente, dalle scene, anche come produttore. Dylan si becca un malanno

che quasi lo spedisce al creatore e ne riemerge con una voce che sembra

quella di Tom Waits che s’è ingoiato un gatto cosparso di catrame, Harrison,

faticosamente scampato a un attentato ancora più sanguinario di quello che

tolse di mezzo Lennon, ha raggiunto John nella grande band dall’altra parte,

vittima di un tumore incurabile. Proprio il suo trapasso ha fatto sì che si

ridiscutessero varie proprietà, fra cui anche i pezzi dei Traveling

Wilburys, ristampati con dovizia di inediti, perfino un filmato con

interviste d’epoca e video-clip. In un mondo normale sarebbe solo una delle

tante ristampe che affollano i negozi. Invece, vuoi per la lunga

irreperibilità, vuoi per i nomi coinvolti, vuoi perché i dischi non vendono

più come una volta, eccoli lì, vecchietti e morti a dominare la classifica.

Che dire? Tanto di guadagnato, soldi sottratti a musica inutile visto che

questa era, poi, di grande livello. Soprattutto la prima delle due occasioni

ha visto l’estemporaneo quintetto scrivere brani pop in perfetto equilibrio

fra Stati Uniti e Gran Bretagna, fra dylaniani (Bob stesso e Petty) e

beatlesiani (Harrison e Lynne) con un nume tutelare del rock anni Cinquanta

a vegliare su tutto. Adesso “The Big O” e Sir George se ne stanno di là,

irridendo le sculettanti bellezze dell’arenbì, gli imberbi ragazzetti

appassionati, abbracciando idealmente McCartney, i Genesis, i Police,

perfino Hank Marvin degli Shadows, ovvero gli altri artisti da Top 10 in

un’era dove i dischi son cose da adulti.

Recensione di The Traveling Wilburys collection per Libero

The Traveling Wilburys collection

(Rhino, 2007, 2CD+DVD) – Rock Prezzo: 35,90 euro Voto: 7

Ovvero Bob Dylan, George Harrison, Roy Orbison, Tom Petty e Jeff Lynne della Electric Light Orchestra impegnati in un divertissement che portò, a suo tempo, alla realizzazione di due dischi, da anni fuori catalogo. Eccellente il primo, solo discreto il secondo, qui riuniti con inediti e un dvd con documentario e clip. Un gioco per rockstar, ma non solo.

![]()

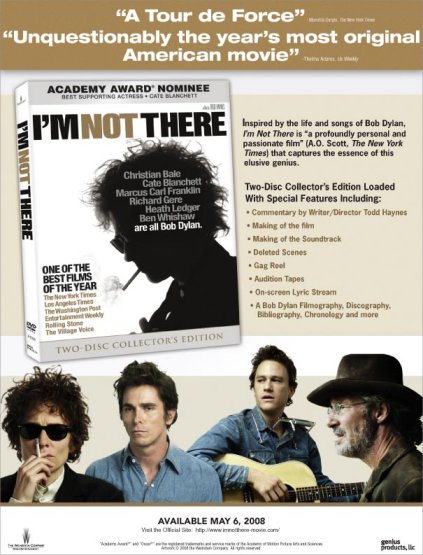

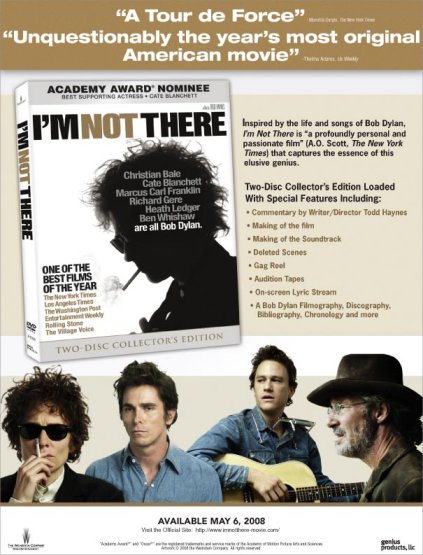

Presentazione di I’m Not There per La

Provincia

Quando commentò il testo di “Tangled up in

blue”, la storia di due uomini e una donna dove i ruoli si confondono a tal

punto da perdere, letteralmente, i contorni dei personaggi, Bob Dylan

affermò di avere cercato di trasporre in musica un quadro cubista, dove

tutte le prospettive, spaziali e temporali, vengono mostrate

contemporaneamente. Un compito simile a quello svolto dal regista Todd

Haynes in “I’m not there”, “non biopic” dedicata al più grande poeta della

canzone del Novecento, pellicola in programma, stasera, nella rassegna “I

lunedì del cinema”, svelando, così l’ultimo appuntamento di questa prima

tranche. Il longevo cineforum curato da Alberto Cano e Edoardo Colombo

riprenderà il 14 gennaio con un altro lungometraggio “a luce rock”: “Across

the universe” di Julie Taymor, intelligente, divertente e coloratissimo

ritratto degli anni Sessanta rivisitati rivisitando le canzoni dei Beatles.

Ma non è tutto: per la prima volta i “Lunedì” rivolgono alla città “Auguri

d’autore” con due delle opere più interessanti della stagione (con gli

stessi biglietti e gli stessi orari di proiezione, 20.15 e 22.15): da

domenica 23 a domenica 30 l’ultimo affresco di Francis Ford Coppola, tornato

dietro la macchina da presa dopo dieci anni per “Un’altra giovinezza”, da

martedì 1 gennaio con “Irina Palm” di Sam Garbarski, intenso ritratto di una

donna inglese interpretato da una magnifica Marianne Faithfull, ritornando,

così, alla musica. Ha vinto il premio speciale della giuria all’ultima

Mostra di Venezia, “I’m not there” ma, ciò nonostante, in tanti sono rimasti

sconcertati dai suoi continui cambi di prospettiva. Sullo schermo

incontriamo il piccolo vagabondo cantastorie di colore Woody (Marcus Carl

Franklin), Jack Rollins (Christian Bale), simbolo della protesta giovanile,

erede di James Dean, l’attore Robbie Clark (Heath Ledger) in mezzo a una

crisi matrimoniale con la sua sposa francese, Arthur Rimbaud (Ben Wishaw)

sotto processo, la rockstar Jude Quinn (Cate Blanchett) che ha sparato

elettricità sul suo pubblico e vive sballottata in tournée e, infine, il

vecchio Billy The Kid (Richard Gere), che non è stato ucciso da Pat Garrett

ma vive da anonimo cittadino della Repubblica Invisibile, proprio in fondo

alla Desolation Row. E sono tutti Bob Dylan. Incomprensibile? Come accade

con certi impenetrabili enigmi lynchiani, il segreto è non porsi troppe

domande e abbandonarsi alla visione come all’ascolto di una lunga ballata

piena di suggestioni (naturalmente, invece, i fanatici dell’artista

troveranno carte da decifrare ovunque).

Alessio Brunialti

![]()

Scheda di The Basement Tapes per il Mucchio Extra

BOB DYLAN & THE BAND

The Basement Tapes (Columbia, 1975)

Ci sono, purtroppo, troppi se e troppi ma

attorno a questo album. Se Dylan avesse voluto pubblicare quelle canzoni nel

1967, anno della loro incisione... Se la selezione dei brani da includere

fosse stata più assennata, evitando di escludere tasselli importanti di

quell’esperienza (I Shall Be Released e Quinn The Eskimo sono clamorosamente

assenti, per non citare che due brani celebri)... Se i bootleg successivi

non avessero ridicolizzato questo vecchio doppio approntato da una Columbia

ansiosa di festeggiare il ritorno a casa di Bob, scappato altrove per un

breve periodo... Se non ci fossero tutti questi “se” saremmo al cospetto del

capolavoro assoluto. Invece si tratta della mappa di quella repubblica

invisibile descritta da Greil Marcus e raccontata attraverso questi brani

(alcuni scritti e interpretati solo dalla Band) di affascinante nebulosità.

![]()

Scheda di Nashville Skyline per il Mucchio Extra

BOB DYLAN - Nashville Skyline (Columbia, 1969)

Ok, come al solito lui aveva ragione e noi avevamo tutti torto. Questo disco fu la prima grande doccia fredda impartita da Dylan ai suoi sostenitori più accesi (praticamente qualsiasi americano sotto i 30 anni in quel periodo). Già avevano dovuto fare buon viso a cattivo gioco autoconvincendosi che quella raccolta di ballate elettroacustiche di solido impianto biblico, pubblicata sotto il titolo John Wesley Harding, non era poi così male. Adesso cosa stava succedendo? Cos’era quel sorriso da manigoldo che sapeva di averla combinata grossa? Cos’era questo disco? E, per l’amor del cielo, cosa diavolo era successo alla sua voce? Procediamo con ordine: archiviati l’incidente motociclistico, i Basement Tapes ricostituenti e l’obbligo contrattuale dell’album precedente, Bob si ritrovava felicemente sposato, ricco sfondato, padre di una ciurma di marmocchi in espansione. Con una delle illuminazioni tipiche del genio, molto probabilmente, saggiò il vento con un dito e scoprì che soffiava country. Rieccolo, allora, a Nashville, non per conquistarla, come aveva fatto durante le session di Blonde On Blonde, ma per lasciarsene conquistare. Aveva pure smesso di fumare, così disse, e la sua voce era tornata a una pulizia scomparsa ai tempi delle medie. Quindi ecco un pugno di brani per un album brevissimo (lui che faceva lp che toccavano quasi i 60 minuti, lui che aveva pubblicato uno dei primi doppi della storia, lui che scriveva canzoni più lunghe di una predica domenicale). Una nuova Girl From The North Country con Johnny Cash, unica superstite di un ventilato disco di duetti, uno strumentale che intitola il disco, canzoni d’amore semplici semplici che rispondono ai titoli Essere solo con te, Una notte in più, Dimmi che non è vero, Questa notte io starò qui con te degni, semmai, di Gianni Morandi. Un grande successo, un nuovo pubblico, le prime sonore stroncature (ma Self Portrait sbancherà anche in questo campo). Poi... Poi esiste il senno di poi, appunto. Riascoltato fuori contesto Nashville Skyline è una raccolta lungimirante di canzoni semplici, sì, ma tutt’altro che banali, suonate con una perizia sconosciuta a tanti altri dischi di Dylan che, qui, mostra anche di divertirsi come non mai. Forse è per quello, e non per sfottere l’acquirente, che sorride in copertina.

![]()

Recensione di Modern Times per La Provincia

Come altri musicisti che hanno raggiunto una certa età anagrafica e artistica, anche Bob Dylan ha intrapreso un cammino tranquillo: dischi con parsimonia, quando pensa di aver qualcosa da dire e canzoni valide. A rimpinguare la folta discografia bastano gli archivi. Fra “Love and theft”, il suo disco datato, con micidiale coincidenza, 11 settembre 2001, e questo “Modern times” non è stato assente, anzi. Mentre proseguiva il “neverending tour”, ha pubblicato tre volumi delle sue “Bootleg series”. L’ultimo è rigoglioso di scampoli del suo primo periodo da “Columbia recording artist”, come ama farsi annunciare. Complice, per questo progetto, “No direction home”, documentario di Martin Scorsese in collaborazione con Dylan stesso che ha permesso anche la pubblicazione di uno “Scrapbook” ricco di manifesti d’epoca, foto, tagli, ritagli e frattaglie. Più che mai volonteroso di raccontarsi in questo periodo, è certo più interessato alle “Chronicles” (siamo tutti in attesa del secondo capitolo): autobiografia in tre volumi. Non è quindi senza certe aspettative, anche molto forti, che si procede all’ascolto di “Modern times”: a 40 anni esatti dall’incidente motociclistico che chiuse la prima e più importante fase della sua vita musicale, è disco che può (e deve) piacere a tutti. Piace ai nostalgici per ovvii motivi, ai detrattori perché, rispetto a quanto era accaduto negli anni Ottanta, quando era in crisi nera, e a buona parte dei Novanta, era afflitto dal “blocco dello scrittore”, oggi non gli si può rimproverare nulla. Piace Ai giovani per questo suo essere una leggenda vivente, 65 anni suonati, un vecchio maestro come lo furono, per lui, John Lee Hooker o Bukka White. E poi, diciamocelo, concerti brutti Dylan non può più farne, saranno sempre meglio di quanto si è ascoltato nel “periodo buio” prima della rinascita post “Oh Mercy”, un album che ha segnato il passo anche per quanto riguarda le pubblicazioni discografiche: le registrazioni prescindibili di Bob sono alle sue spalle, non davanti a lui. “Modern times” ha la sola colpa di essere un “buon” disco ma non ottimo, non eccelso. È un disco semplice, registrato con la tour band, prodotto dal fido Jack Frost (un amico di Alias, di Renaldo, di Zimmy, di tutti gli altri nickname di Dylan), allinea dieci canzoni che scavano nel passato musicale americano. Così “Thunder on the mountain” è un boogie elettroacustico che allontana la paura: le corde vocali tengono (anche se, naturalmente, non c’è paragone con la vacua soavità di Alicia Keys, citata, a sorpresa, nel testo). “Spirit on the water” è una ballad morbida, ricca di inflessioni jazzate anche se il tono è morbidamente country. Una canzone d’amore. Ce ne sono diverse nel disco e se Bob ha una nuova serenità, questa certo traspare: è buon sangue quello che scorre fra i solchi. Come all’inizio della sua carriera, l’ex folksinger prende un vecchio blues, “Rollin’ and thumblin’”, e lo firma. E chi gli può dire niente? Valzer per “When the deal goes down”: si sente quella voglia di andare indietro nel tempo, ancora più lontano dei favolosi anni Sessanta, che già era evidente in “Love and theft”: i due dischi hanno lo stesso sound, con buona pace dei “Modern times” (o forse l’atteggiamento di Dylan è davvero lo stesso di Chaplin: per vivere i tempi moderni bisogna tenere un piede nel passato e non lasciarsi sopraffare). “Someday baby” è molto distante dai sassi che colpiscono il battistrada di chi corre sulla “Highway 61” ma si fa voler bene. “Workingman’s blues #2” (la numero uno è di Merle Haggard) è un peana per i lavoratori americani che tutte le note stampa, quindi è da presumere anche Dylan stesso, riferiscono a quella “Union sundown” che ammoniva sui rischi del globalismo quando nessuno conosceva ancora quella parola. I capolavori arrivano verso la fine: “Nettie Moore”, folksong moderna di grande bellezza e la lunga “Ain’t talkin’”, cupa, ombrosa, avvolgente, alzano il tiro di un disco che lascia l’amaro in bocca solo a chi cerca nella musica quello che ci vuole trovare e non ascolta quello che, invece, c’è. E Dylan c’è. Ancora.

Alessio Brunialti

![]()

Mini recensione per Libero

Artisti vari

Theme time radio hour with your host Bob Dylan

(Ace, 2008) – Compilation

Prezzo: 29,90 euro 2CD

Voto: 8

Immaginate un programma radiofonico con Bob Dylan come dj (immaginate la

voce nasale e catramosa del suddetto che scatarra nel microfono). È successo

davvero e questa raccolta, selezionata sempre dal vate, sceglie fior da

fiore, passando dagli anni Trenta ai White Stripes di “Seven nation army”

(sì: po po po po po po) con tante chicche sfiziose. Grazie Bob.

(alessio brunialti)

![]()

Articolo per La provincia quotidiano di Como

Mogol racconta Battisti:

"Amava la Brianza,

componevamo a casa mia"

Rapetti racconta l'amicizia con l'artista e assicura: "Non nascerà un nuovo

Lucio"

Battisti e Mogol all'epoca della loro amicizia

Ha fatto parlare di sé per una decisione anagrafica che potrebbe sembrare di

poco conto ed è, invece, storica: aggiungere il suo celebre pseudonimo al

suo vero nome.

Giulio Rapetti Mogol, oggi si chiama così, è tornato a parlare di Lucio

Battisti ricordando, per La Provincia, i trascorsi in Brianza del team di

autori più celebre della storia della canzone italiana: «Ho costruito la

casa in Brianza quattro o cinque anni prima di Lucio. Il posto gli piaceva e

costruì anche lui una casa. È una zona molto bella e ricca di verde e con

molti laghi, facilmente raggiungibile da Milano. Ci incontravamo a lavorare

in casa mia una volta l’anno quando lui aveva finito di lavorare sulle

composizioni musicali. Lui suonava e rimaneva a mia disposizione per

ripetere la melodia con la chitarra. Battisti non mi ha mai suggerito una

parola né io gli ho mai suggerito una nota. Avevamo la massima stima

professionale l’uno dell’altro».

Un’esperienza umana, oltre che una collaborazione, interrottasi bruscamente

anche se ha fatto scalpore il racconto affidato dal paroliere a Claudio

Sabelli Fioretti e Giorgio Lauro Il mio amico Lucio Battisti, soprattutto

quando si è scoperto che prima della morte del musicista Mogol gli fece

recapitare una lettera con poche, ma sentite frasi: «Caro Lucio, spero che

la stampa esageri, comunque questo è il mio numero, se hai bisogno io ci

sono».

A quanto pare venne letta e suscitò un momento di commozione in un Battisti

già provato dal male. Il decimo anniversario della sua scomparsa si è

consumato ieri.

Tra tutti spicca, naturalmente, la kermesse Un’avventura, le emozioni a

Molteno che ha raccolto più di quindicimila persone nelle due serate di

concerti. Una cifra che potrebbe quasi raddoppiare contando i visitatori

della mostra Un tuffo dove l’acqua è più blu, curata dal collezionista ed

esperto Italo Gnocchi che ha raccolto cartoline, manifesti, immagini che, in

questi due lustri, sono stati realizzati utilizzando “emozioni”

dell’immaginario battistiano, forse in tacita risposta alle periodiche

richieste di silenzio dei familiari del musicista.

Applauditissimi Maurizio Vandelli, preceduto dal cantautore Stefano

Tessadri, e Edoardo Bennato, introdotto dalla grande vocalist Laura Fedele.

Quest’ultimo ha raccontato i suoi trascorsi alla Numero Uno, l’etichetta di

Mogol: il primo 45 giri pubblicato era suo, Marylou / La fine del mondo,

oggi un pezzo da collezione. «Lucio mi incontrò nei corridoi, avevo la

chitarra a tracolla e l’armonica a bocca - ha ricordato divertito - e mi ha

detto "Aò ma chi sei? Bobbe Dylan?"». Unico a non eseguire brani del

compianto maestro “Edo” si è concentrato su brani blues e rock che gli

sarebbero piaciuti: «Gli prestai un album di John Hammond Jr., grande

bluesman bianco. Me lo restituì completamente graffiato, l’aveva ascoltato

allo sfinimento». Nelle prime edizioni della manifestazione si premiava,

anche, un possibile successore, ma ha ragione a Mogol: «Non credo che sia

giusto cercare un nuovo Battisti. Lo ritengo impossibile. Ci saranno altri

grandi artisti ma diversi da lui. L’importante è che la promozione si

rivolga a una valutazione meritocratica che può essere compiuta da persone

molto competenti e che l’unico metro non sia l’appartenenza alla "playlist"

e cioè al credito che l’artista ha già ottenuto, ma che si eserciti sul

brano discografico».

Alessio Brunialti

Scheda di Masked And Anonymous

per Nocturno Cinema

Da dove partire? Dal fatto che essere un

eccellente, forse il migliore autore di canzoni di tutti i tempi non

significa, automaticamente, essere in grado di scrivere una sceneggiatura

decente? Dal fatto che il medesimo cantautore, nonostante le non esaltanti

prove date in passato, si ostina a credere di essere pure un attore

credibile? Dal fatto che, di fronte a simili premesse, le innovazioni del

digitale che consentono riprese in tempi molto più brevi, con molto lavoro

lasciato alla post produzione ma anche con meno ciak di ogni scena,

contribuiscono sì a ridurre i costi, ma a discapito della qualità? Il

cantautore è, ancora, Bob Dylan. Il film è “Masked and anonymous”, un

lungometraggio che ha generato legittime aspettative e di cui, una volta

proiettato, tutti hanno preferito dimenticarsi in fretta, forse per

imbarazzo. Dylan è, sorpresa, un artista in declino, anzi, un ex galeotto

che deve tornare a esibirsi. La trama è, fondamentalmente, tutta qui. I

dialoghi sono eccessivamente enfatici, la recitazione è, quasi sempre, da

“buona la prima”, anche le canzoni inserite appositamente nella colonna

sonora nulla aggiungono e nulla tolgono alla carriera dell’artista. In

compenso, il dischetto che accompagna il film è una sorta di clamoroso

scherzo. Al suo interno trovano posto “Non dirle che non è così”, traduzione

di “If you see her say hello” di Francesco De Gregori, “Come una pietra

scalciata”, rilettura dell’intoccabile “Like a rolling stones” rifatta, a

modo loro, dagli Articolo 31 e altre cover amene del repertorio dylaniano,

meglio se tradotte in lingue improbabili che, c’è da pensarlo, suonano

parecchio buffe per l’autore (ma gli italiani hanno, logicamente,

ringraziato per l’onore concesso). Da sottolineare che tutti i grandi nomi

presenti (Jeff Bridges, Penélope Cruz, John Goodman, Jessica Lange, Angela

Bassett, Ed Harris, Val Kilmer, Chris Penn, Giovanni Ribisi e Mickey Rourke

fra gli altri) hanno lavorato al minimo sindacale pur di avere l’onore di

recitare accanto a Dylan. Che serva loro di lezione.

Alessio Brunialti

Recensione colonna sonora per il Corriere del Ticino

Artisti vari : I’m not there (Columbia)

La pellicola firmata da Todd Haynes, uno sguardo sfaccettato sui tanti Dylan possibili incarnati da quello reale nella sua vita, è un’autentica croce per chi non conosce l’artista quanto una delizia per gli irruducibili ammiratori di tutte le manie di Bob. La colonna sonora è una faccenda più semplice ma non meno intrigante. Il compito era già stato assegnato diverse volte (si è chiesto a un gruppo di artisti di realizzare delle cover) ma raramente era stato eseguito con tanta passione. Tra un efebico Antony che riesce a non essere banale pur riprendendo la strasentita “Knocking on heaven’s door” e una Charlotte Gainsbourg che sussurra “Just like a woman” c’è spazio anche per Lui in persona, con l’inedito che intitola disco e film, posto in calce per ribadirlo un’altra volta: “non sono lì”.

Alessio Brunialti

![]()

Articolo sul Pulitzer a Dylan per La

Provincia

“I banchi erano macchiati di lacrime e di sudore e gli uccellini volavano di

albero in albero. Non c’era molto da dire, nessuna conversazione mentre

raggiungevo il palco per prendere il mio riconoscimento”. E le locuste,

prosegue Dylan, frinivano in lontananza, come se cantassero per lui, come se

volessero sottolineare l’assurdità di quell’evento. Un cantautore, un

saltimbanco con chitarra e armonica, una rockstar è degna di ricevere una

laurea honoris causa come quella che l’università di Princeton conferì

all’artista nel giugno del 1970? Ce lo chiediamo ancora oggi ogni qual volta

un Vasco Rossi qualsiasi tiene la sua lectio magistralis, dimenticandoci,

forse, che non tutti gli artisti sono uguali o, meglio, scordandoci che

Dylan è Dylan, non si può metterlo sullo stesso piano di un Jovanotti

qualsiasi. Chi è convinto del contrario dovrebbe dare una scorsa al

monumentale “Lyrics 1962 - 2001”, edito da Feltrinelli e tradotto e annotato

con cura certosina da Alessandro Carrera. Un’epifania che sconvolge tutto

quello che si poteva pensare sui testi di quelle che per tutti, soprattutto

nei primi anni Sessanta, erano “solo canzonette”. Se ne sono accorti, con un

certo ritardo ma - va detto - Dylan è da tempo in lizza anche per il Nobel,

i membri della giuria del Premio Pulitzer che hanno dedicato all’artista una

“menzione speciale” per “il suo profondo impatto sulla musica popolare e la

cultura americana, segnato da componimenti lirici di straordinaria forza

poetica”. Allora non sbagliava chi, quasi mezzo secolo fa, lo chiamò poeta?

Difficile, oggi, comprendere la portata rivoluzionaria di canzoni come “A

hard rain’s a-gonna fall” o “With God on our side”, visioni in bilico tra

Blake e Ginsberg, ballate folk per i tempi moderni mentre un Elvis già in

declino cantava “Il torero era una signora” e i Beatles, che non erano

ancora esplosi negli Stati Uniti, si limitavano a un “P.S. Ti amo”. Parlava

di bomba atomica e diritti civili, condannava la guerra e il razzismo,

faceva nomi e cognomi. A questo proposito, per rafforzare le motivazioni di

un premio che, da sempre, si associa al giornalismo, basta dire che Dylan ci

ha fornito un “corso accelerato di storia moderna e cultura a stelle e

strisce”. Conosciamo la John Birch Society, la faccia pulita del Ku Klux

Klan, grazie a lui, ricordiamo il povero Medgar Evers, attivista

afroamericano assassinato da quella che Bob chiamò “solo una pedina del

gioco”, allo stesso modo continuiamo a condannare William Zanzinger per aver

assassinato la povera Hattie Carroll e, con lui, i giudici che lo

condannarono a una pena mite. Era lo stesso Dylan che cantava, con una voce

nasale altrettanto rivoluzionaria rispetto ai tenorini del pop, “Il mio

telefono non smette di squillare: è il presidente Kennedy che mi chiama di

continuo. Dice ‘Bob, amico mio, di cosa abbiamo bisogno per far crescere il

Paese?’. Ho detto: “John, amico mio, Brigitte Bardot, Anita Ekberg, Sophia

Loren”. Ha visto giusto Todd Haynes realizzando, con “I’m not there”, una

trasposizione cinematografica ambiziosa ma attendibile della sfaccettata

personalità di colui che, un giorno, ebbe anche il coraggio di voltare le

spalle al “movimento”, rifiutandosi di scrivere altre canzoni politiche,

anzi, affermando di non averne mai scritte. Poi voltò le spalle, complice un

incidente motociclistico leggendario in una vita dove mito e verità si

confondono, anche al mondo della musica commerciale, voltò le spalle

all’ebraismo e, oggi, suona costantemente, è sempre in tour, guarda in

faccia il pubblico ma si esibisce come se gli voltasse le spalle, le canzoni

irriconoscibili (la sua voce è irriconoscibile), e, come nel giorno delle

locuste, “nessuna conversazione”. Finirà come allora anche con il Pulitzer?

“Mi sono tolto il vestito buono, ho preso il mio diploma, ho preso la mia

bella e siamo scappati via, dritti verso le colline nere del Dakota, felici

di essere usciti vivi da lì”.

Alessio Brunialti

![]()

Scheda di Hearts Of Fire per Nocturno Cinema

I musicisti dotati di un forte carisma probabilmente non dovrebbero mai essere protagonisti di film perché rischiano di risultare poco, se non pochissimo credibili nei loro ruoli. A meno che la parte non sia piccola, di contorno, giocata proprio sull’inconfondibilità del personaggio. Così funzionava, Bob Dylan, nel ruolo di Alias, il “fool” del “Pat Garrett & Billy The Kid” di Sam Peckinpah. Così, stranamente, rendeva quasi guardabile il guazzabuglio del suo “Renaldo & Clara” dove di tutto faceva, tranne che interpretare se stesso, neppure sul palco. Ma a piazzare il celebre cantautore come protagonista assoluto davanti alla macchina da presa... Beh, c’è il serio rischio di girare un legittimo contendente al titolo di peggior film della storia (limitando il campo alle “pellicole a luce rock” forse siamo di fronte a un campione assoluto). “Hearts of fire”, firmato con mano particolarmente debole da Richard Marquand, vede Dylan nel ruolo di Billy Parker, star affermata ma un po’ bolsa e avviata al declino, affascinata dal talento di Molly McGuire, giovane cantante di belle speranze. E già qui la premessa è insostenibile: Fiona, attrice di cui si sono fortunatamente perse le tracce, si segnala soprattutto per la spettacolare cotonatura (che colloca drammaticamente il film in mezzo agli anni Ottanta: oggi risulta datata quanto lo “schiaffo” di Veronica Lake) ma delle due cose che dovrebbe fare, recitare e cantare, nemmeno una è in grado di svolgere onorevolmente. Che Dylan non sia un attore, anzi, che si carichi di enfasi, è noto. Nulla può il povero Rupert Everett cui è stato assegnato un ruolo (il bello) banale almeno quanto il nome, James Colt, da vero pistola. La trama si rifà, vagamente, a “È nata una stella” ma senza badarci troppo. La colonna sonora becca Dylan in piena crisi creativa: incide solo tre pezzi e il migliore non è suo ma di John Hiatt, “The usual”.

Alessio Brunialti

![]()

"Poesia come sia" :

De Sfroos su palco fa cabaret

Il cantautore ospite il 23 luglio

del festival Lario éstival musicabaret, alle 21.30 al parco Burghé di

Rovellasca

Il cantautore Davide Van de Sfroos il 23 luglio come cabarettista sul palco

di Rovellasca

Che Davide Van De Sfroos fosse anche abile intrattenitore è ben noto a chi

lo segue con costanza e che, già in passato, ha potuto cogliere tra una

canzone e l’altra perle di saggezza e di umorismo estemporaneo.

Un’indole, questa, che era emersa anche in passato quando il cantautore

lariano si è trovato a vestire i panni del conduttore tv, sfoderano, in

certi casi, autentiche doti da cabarettista, trovandosi anche a diretto

contatto con autentiche personalità in quel campo. Impegnato nei concerti

estivi, l’artista ha anche firmato la direzione artistica di Lario éstival

musicabaret, la manifestazione estiva promossa dall’amministrazione

provinciale, omettendo, peraltro, di inserirsi nel calendario. Ma non poteva

esimersi e così, si potrebbe dire ad autentica grande richiesta, eccolo a

Rovellasca per Poesia quel che sia, uno show inedito che è, quindi,

imperdibile per gli appassionati. Appuntamento il 23 luglio, alle 21.30 al

parco Burghé di Rovellasca (Co), ingresso libero.

Che Davide Van De Sfroos fosse anche abile poeta è fatto ben noto a chi lo

segue con costanza e che, già in passato, ha potuto leggere tra un disco e

l’altro liriche che non avevano accompagnamento musicale, quelle, ad

esempio, raccolte dal volume Perdonato dalle lucertole.

Bernasconi è anche l’unico cantautore che si sia impegnato nella stesura di

una vera e propria epica in versi, Capitàn Slàf prima ancora di cimentarsi

con la scrittura di novelle e romanzi come è accaduto per Le parole sognate

dai pesci e Il mio nome è Herbert Fanucci.

Con lui, stasera, il violinista Angapiemage Galiano Persico, vero e proprio

alter ego musicale, il chitarrista Francesco Piu e il pianista Michele

Papadia, consapevoli che, in questa occasione, non si tratterà (solo) di

riproporre i cavalli di battaglia, ma di prestarsi a elucubrazioni che

riportano a quel teatro canzone creato, tanti anni fa, da Sandro Luporini e

Giorgio Gaber.

A proposito del compianto Signor G, compie quattro anni la manifestazione

che Viareggio gli dedica e che, per il 2008, si svolgerà venerdì e sabato

prossimo. Enzo Iacchetti condurrà i due appuntamenti che presenteranno

moderni interpreti come Flavio Pirini, Antonio Del Gaudio, Pierluigi

Colantoni e Paolo Pallante oltre alle star: Jovanotti, Massimo Ranieri,

Giuliano Sangiorgi e Lele Spedicato dei Negramaro, Mietta, Gianluca

Grignani, Baustelle, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, Roberto Cacciapaglia

e lo stesso Davide Van De Sfroos.

Non è la prima volta che l’autore di Bréva & Tivàn si cimenta con quello di

Barbera e champagne, quello che sosteneva che Fare finta di essere sani è

l’unico modo per non finire al Manicomi restando sempre parte Dall’altra del

cancello. Ha scritto Dalia Gaberscik: «Come Giorgio Gaber anche Davide Van

De Sfroos eccelle nella capacità di tenere gli occhi aperti sulla realtà che

per lui coincide con il suo amato lago (...) degno erede di quella

tradizione di musica colta che oltre a Gaber richiama artisti come Dylan e

De André».

Alessio Brunialti - fonte

http://www.laprovinciadicomo.it/stories/Homepage/17546/